“衣冠南渡”,是客家人和闽南人追述来源说得最多的一个词。

最早的客家人研究来自两百年前的徐旭,他在《丰湖杂记》中说:“今日之客人, 其先乃宋之中原衣冠旧族,忠义之后也。”这句话概括出了客家人和闽南人的迁徙历史。

客家人、闽南人以及台湾居民等族群本是来自中原的汉民族,都和洛阳有深深的激源。客家人、闽南人以及台湾居民均“根在河洛” 河洛地区本是他们的原乡祖地。而导致他们背井离乡迁徒的根源是永嘉之乱!

普惠帝在位期间,政治腐败,八王战乱相继。永兴元年(304),匈奴贵族刘渊乘机起兵建立汉国,表明自己是汉王朝正统的继承者。晋怀帝永嘉四年(310) ,刘渊去世,儿子刘聪即位。永嘉五年,刘聪派遣石勒歼灭晋军十余万人于苦县宁平城(今能邑县西南)。同年又派刘曜率兵围攻洛阳。

此时洛阳历经战火,“饥困日甚” 国奴汉国轻松攻破城池。他们纵兵烧杀抢掠,挖掘陵墓,杀害王公上民三万多人,连晋怀帝也被俘获。攻人洛阳的何奴汉国事人担心四面受敌,遂纵火焚烧洛阳城,雄伟这场祸乱壮见的首都转瞬化为片废墟。这场祸乱 因发生在永嘉年间,史称“永嘉之乱”。

《晋书》云,“自永嘉丧乱,百姓流亡,中原萧条,千里无烟,饥寒流陨,相继沟壑”:《晋书》 又云,“俄而洛京倾覆,中州士女避乱江左者十六七”;《资治通鉴》载:永嘉三年,“夏, 大早,江、汉、河、洛皆竭,可涉”:永嘉四年,“由、并、司、冀、秦、雍六州大蝗,食草木,牛马毛皆尽”。

当时,在河洛地区灾难不断、战火连连的情况下,难以生存下去的汉族土大夫阶层,纷纷随晋王朝南迁,形成我国历史上第一次中原汉人大规模南迁浪潮,史称“衣冠南渡”,这便是今日各地客家人、闽南人的第一批先民。

关于此次南迁人数,翦伯赞主编的《中国史纲要》说:到达长江流域的至少有70万人,另有20万人没有到达长江,聚居在今山东境内。谭其骧《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》一文称, 从永嘉之乱到拓跋焘攻宋,北方人口南迁将近百万。依《晋书”地理志》所辖地域一户五口计,“共有人口七百余万,则南渡人口九十万,占其八分之强”。

历史学家陈寅恪说“南来的上层阶级为晋的皇室及洛阳的公卿士大夫” 《魏晋南北朝史讲演录》)。其后,唐代安史之乱、唐来及五代、宋室南迁、南宋天亡之时,黄河流城均有大批汉人南迁,而“在每一次北方人南迁的潮流中,河洛人都占绝大多数”。

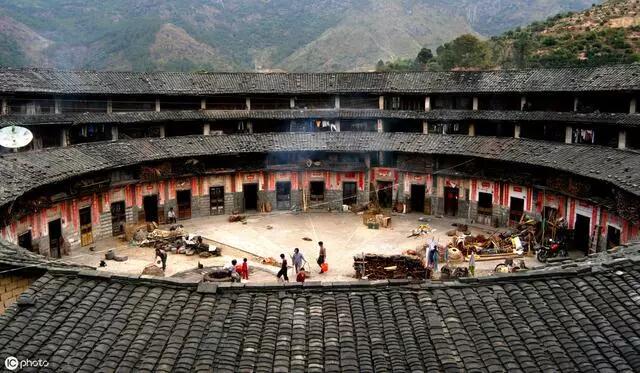

南迁的中原汉人中,有一些和当地土著居民通婚、融合了,还有大部分人没有和当地人通婚,融合,仍保持着汉族原有的血统、文化和风俗习惯。继之以后的數次南迁,遂形成了汉民族的一支特殊民系客家民系。

据有关资料记载,目前生活在我国南方各省(包括福建、台湾)及海外各地的客家人超过亿之众,几乎赶上英、法两国人口的总和,这真是一个骄人的数字,以至于形成了只要有人类的地方就有华人,只要有华人的地方就有客家人的壮观局面。

闽南人,则主要是指南迁后生活在福建、广东、台湾、海南、浙江及东南亚地区的汉人。

闽南,概指以泉州、漳州、厦门“金三角”为中心的福建南部地区。当年迁人福建南部的中原汉人,将当地的两条河分别称作“晋江”和“洛阳江”,以寄托他们对晋王朝和京师洛阳的无限怀念。后在洛阳江上修洛阳桥,明代重修时,都守孙明让曾为之记,记文中就有“悠然有小河洛之思焉”的话。

李玉昆先生说:在福建开发史上,曾经有三次移民高潮,即西晋永嘉之乱后大批衣冠士族人闽(第次);初唐陈政、陈元光父子人闽(第二次) ;五代王潮、王审知人闽(第三次)。

繁荣的汉、魏、晋、隋、唐、宋文化,富庶美丽的河洛及中原大地,繁荣热闹的京都洛阳,都在南迁汉人、客家人、闽南人的思想上留下难以磨灭的印象,成为他们世代相传、取之不尽、用之不竭的精神力量。

“白头宫女在, 闲坐说玄宗。”洛阳城、河洛大地,许许多多的人和事,是他们永远道不完、表不尽的谈资,那情景远远超过离开山西洪洞县的大槐树。正是这些南迁汉人带来的先进文化和先进生产技术,极大地促进了迁人地的社会经济发展和文化进步。客家文化、闽南文化的精神是和河洛文化脉相承的。

唐代诗人张籍《永嘉行》诗云:黄头鲜卑入洛阳,胡儿执戟升明堂。晋家天子作降虏,公卿奔走如羊。紫陌旌幡暗相触,家家鸡犬惊上屋,妇人出门随乱兵,夫死眼前不敢哭。九州诸侯自顾土,无人领兵来护主。北人避胡多在南,南人至今能晋语。

这首诗淋漓尽致地描绘了晋未战乱和中原汉人南迁,至今读来仍令人五味杂陈!

厦门大学教授易中天指出:闽南语中有许多古汉语词汇,“你叫汝, 他叫伊,吃叫食,走叫行,脸叫面,黑叫鸟,锅叫鼎,绳叫素,翅膀叫翼,图章叫印,房子叫厝,棉袄叫裘”。古汉语中的“入声”,如今在普通话中已难觅其踪,只有在闽南语等方言中才能听到。

语言之沿革嬗变,与人类的活动与迁徙关系密切,往往有迹可循。闽南语与中原地区的古汉语有深厚的渊源,闽南语发源于黄河、洛水流域,原称“河洛语”。闽南语即河洛语,曾是中国唐、宋时期的官方语言。

福建和台湾,隔海峡相望。从很早的古代起,两岸就有了联系和交往;到了南宋,澎湖由福建晋江县管辖;元代时,在澎湖设“巡检司”,管理澎湖、台湾,隶属泉州同安县,清代曾设台湾府,隶属福建省、后又改为台湾省。

400多年前,福建人开始移民,或到台湾,或到东南亚。清初,泉州南安县人郑成功收复台湾,大批闽南人随之迁台:康 熙年间,清政府攻灭台湾郑氏政权后,又有大批福建人迁台。

闽南人、客家人是台湾地区的主体居民

台湾地区现有人口2300多万,基本由三部分构成:原住民、先住民、新住民。其中的原住民,主要是高山族,约占台湾总人口的2%,他们是古代大陆沿海百越族的后裔;“先住民” ,即闽南人、客家人,在今日台湾地区居民中占80%以上,这是台湾地区的主体居民。

“先住民”中,约4/ S为闽南人,约1/ 5为客家人(有说台湾客家人约500万)。所谓本省人、台湾人,即指“先住民”,也即闽南人、客家人,他们自称“河洛郎”;所谓台湾文化,即指闽南文化、客家文化:所谓“台湾话”,即指 “闽南话”,台湾人也称为“河洛话”。“新住民” 则指1949年随国民党迁人台湾者,约占总人口的12%。

台湾文化,包括哲学、文学艺术、民间信仰、民风民俗等都是和闽南文化、河洛文化一脉相承的。例如,今日台湾唯一的“歌仔戏”,“即为 当年的河洛戏,‘歌仔戏’每周定时在电视台播出,场景标题即‘河洛大舞台’”。